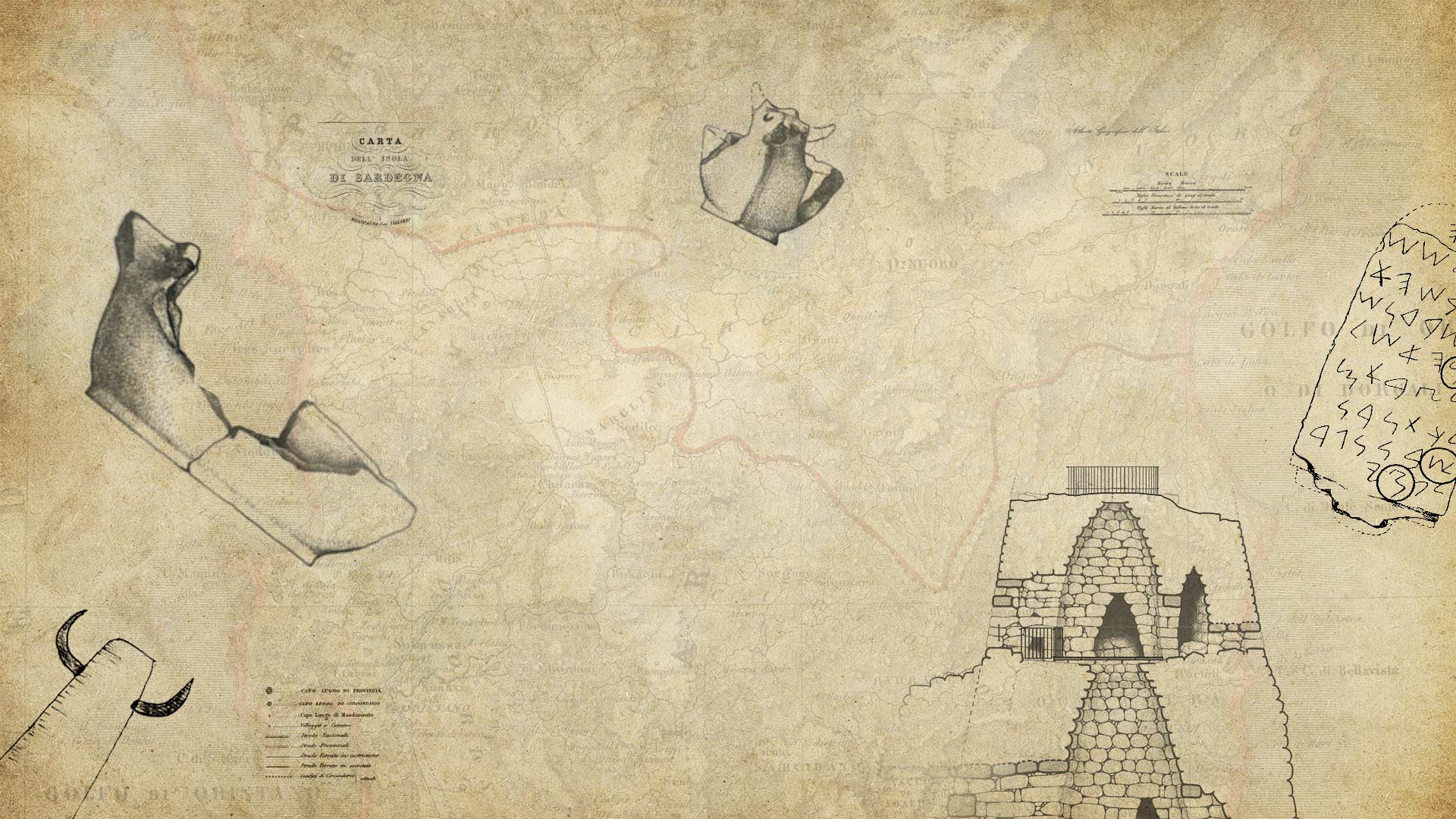

l documentario “Viaggio nel Mondo dei Nuraghi” accompagna gli spettatori alla scoperta della civiltà nuragica, una delle più enigmatiche e affascinanti del Mediterraneo. Attraverso le voci di Mauro Biglino e Gian Matteo Corrias, il viaggio si snoda tra siti archeologici, iscrizioni misteriose e connessioni sorprendenti con il Vicino Oriente.

Questo percorso si articola in quattro episodi, ognuno dedicato a un aspetto chiave della cultura nuragica: dalla sua struttura sociale e architettonica al culto religioso, fino alla scrittura e alle enigmatiche tombe dei giganti. Ogni episodio esplora le più recenti scoperte e ipotesi, gettando nuova luce su una civiltà che, lungi dall’essere isolata, era profondamente interconnessa con le grandi culture del Mediterraneo antico.

Episodio 1: La Civiltà dei Nuraghi

Nel primo episodio gli autori ci guidano attraverso un’esplorazione affascinante della civiltà nuragica. Paragonando questa esperienza ai Grand Tour che gli intellettuali europei dell’800 intraprendevano in Italia, Biglino e Corrias ci accompagnano in un viaggio alla scoperta della storia, dell’archeologia e delle connessioni sorprendenti tra la Sardegna e il Medio Oriente.

L’eredità della civiltà nuragica

La Sardegna è disseminata di testimonianze della sua antica civiltà: nuraghi, tombe dei giganti, pozzi sacri e templi “a megaron”. Queste imponenti strutture raccontano la storia di una cultura complessa che affonda le proprie radici nel Neolitico e si sviluppa con la lavorazione del bronzo, fino all’arrivo dei Cartaginesi e dei Romani.

Secondo le fonti storiche, la società nuragica era aristocratica e gerarchizzata, composta da cantoni governati da sovrani che si richiamavano forse ad un’origine eroica, come sembrano confermare le cospicue fonti greche che parlano della Sardegna arcaica.

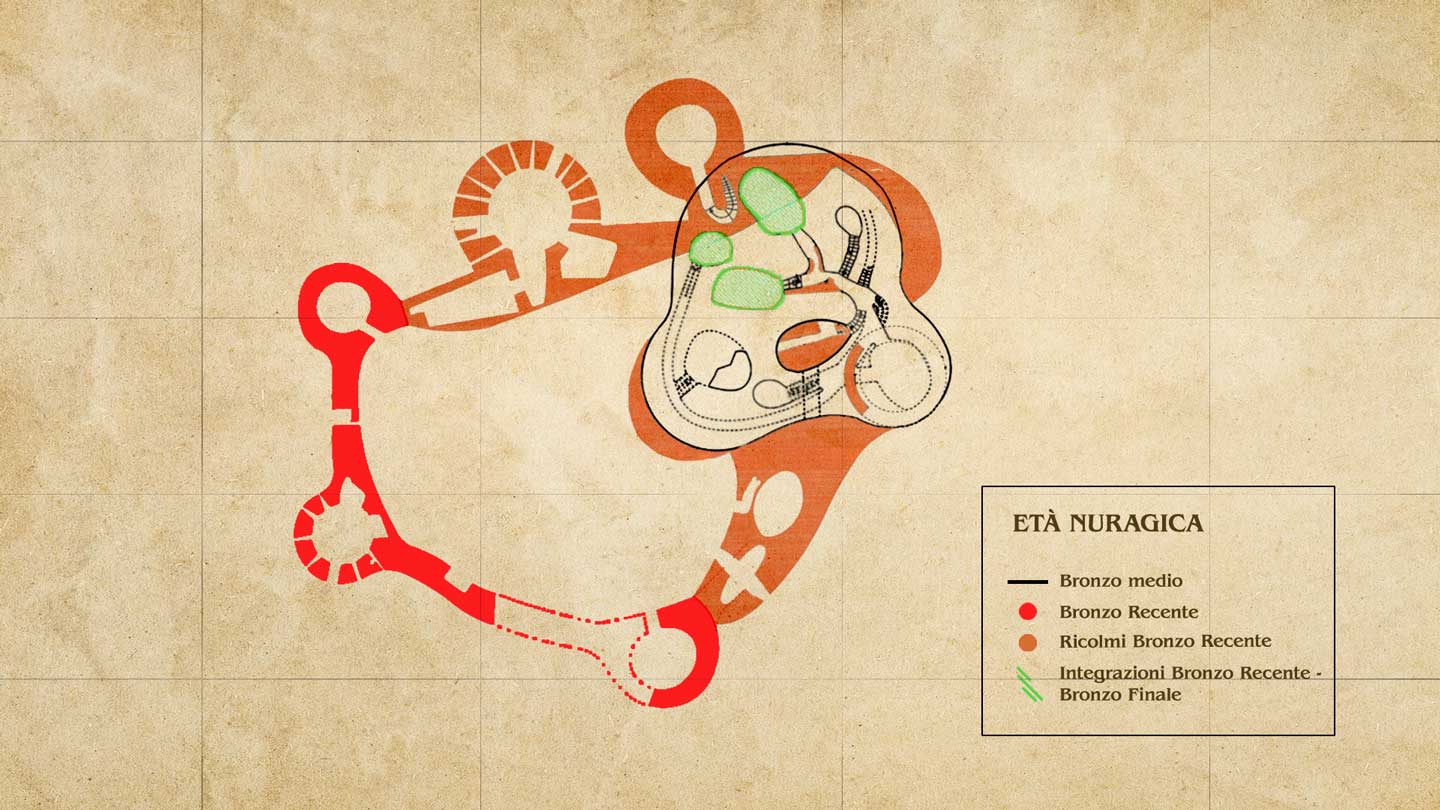

Alcuni siti archeologici come Su Nuraxi di Barumini, Santu Antine di Torralba e Arrubiu di Orroli testimoniano la maestria architettonica di questa civiltà, che aveva una spiccata capacità di organizzazione e controllo del territorio.

Scrittura nuragica: un ponte con il Medio Oriente

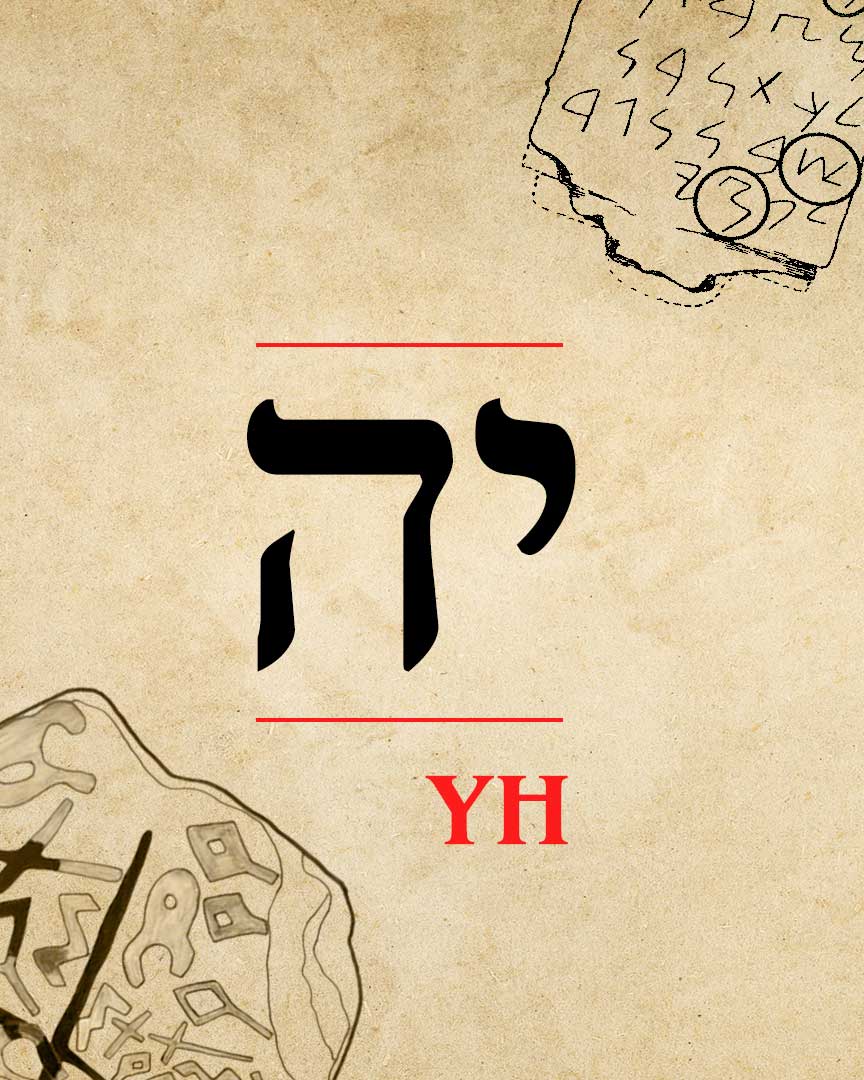

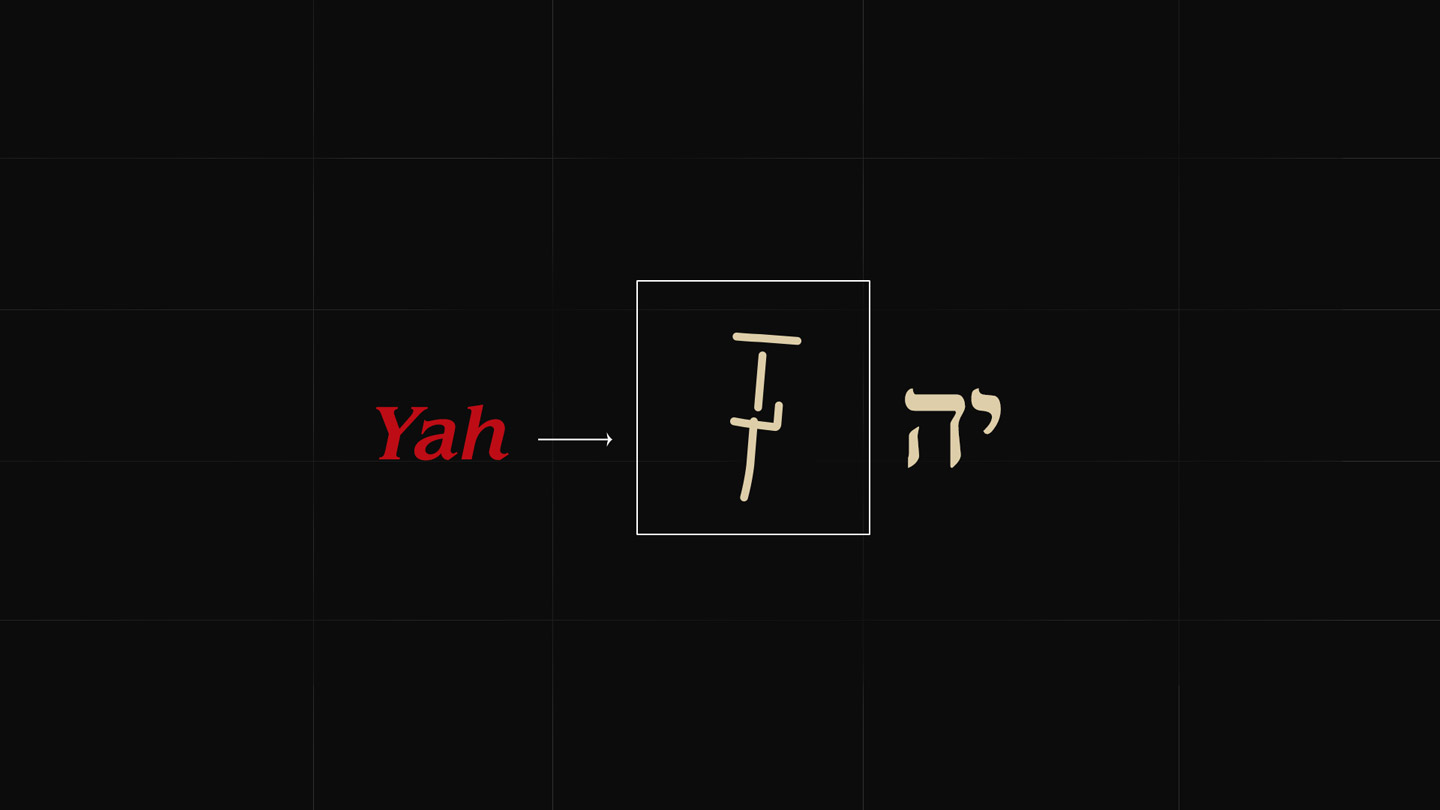

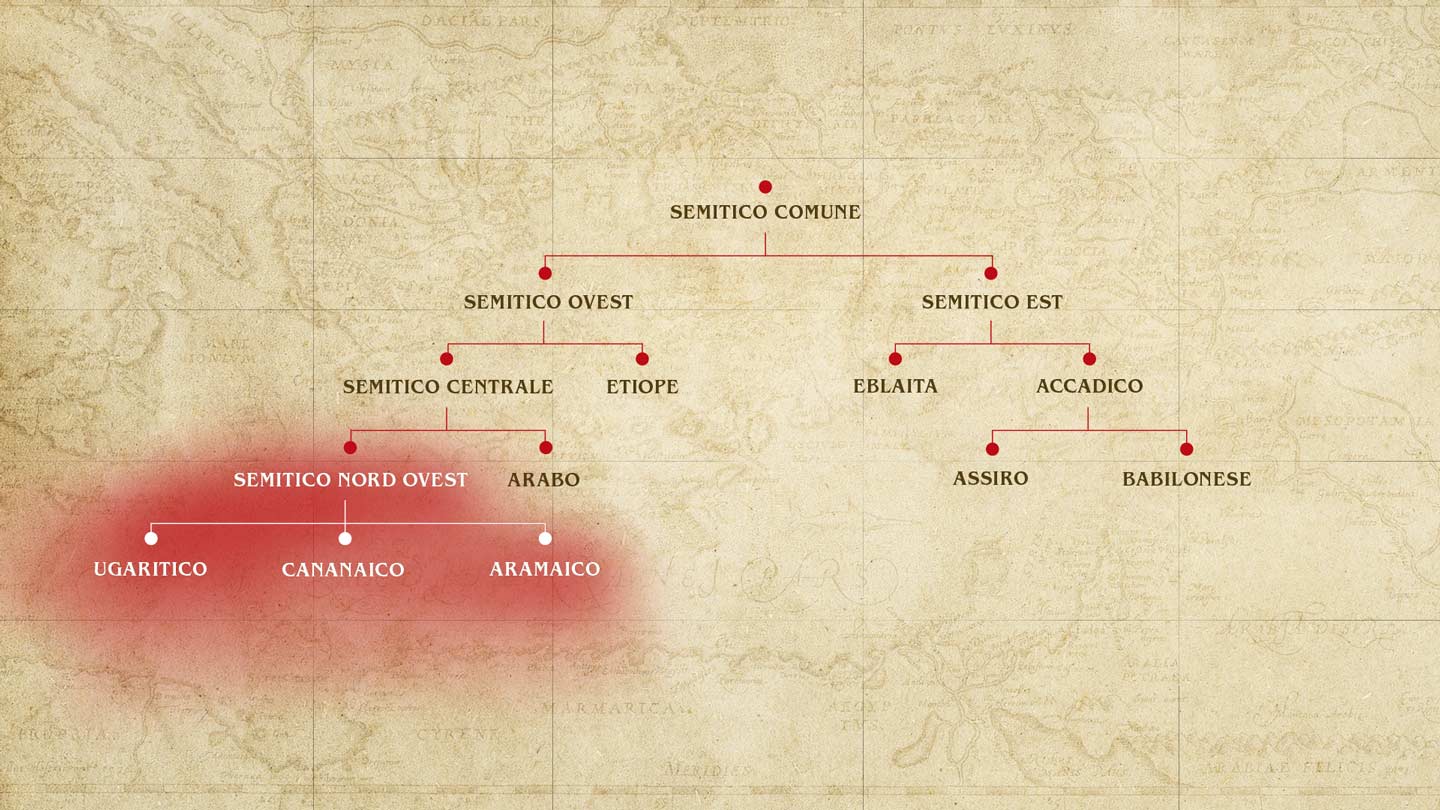

Uno degli aspetti più sorprendenti del documentario è l’analisi della scrittura nuragica, che solo recentemente ha iniziato a ricevere l’attenzione che merita. Biglino, citando a supporto i testi dello studioso sardo Luigi Sanna, evidenzia come questa scrittura utilizzi strutture linguistiche e fonemi semitici, mostrando evidenti connessioni con le scritture protocanainaiche e protosinaitiche. Tra gli elementi più affascinanti evidenziati da Corrias e Biglino c’è la presenza del nome “Yah“, che richiama il dio Yahweh dell’antico Israele.

Come può il nome di una divinità considerata esclusivamente legata al popolo di Israele trovarsi in Sardegna? Questa scoperta apre scenari inaspettati, suggerendo che i contatti tra il Mediterraneo e il Medio Oriente fossero più profondi di quanto comunemente si creda. Non solo attraverso scambi commerciali o militari (come nel caso degli Shardana, legati all’Egitto), ma anche dal punto di vista culturale e religioso.

Il ruolo centrale del nuraghe nella società antica

I nuraghi, simboli per eccellenza della civiltà dell’epoca, non erano semplici costruzioni difensive, ma avevano probabilmente un ruolo multifunzionale. Alcuni erano fortezze, altri luoghi di culto, altri ancora centri di aggregazione sociale e politica. Con il tempo, la loro funzione si trasformò: se inizialmente erano strutture aristocratiche e di prestigio, a partire dal X secolo a.C. vennero reinterpretati e alcuni furono convertiti in santuari nuragici.

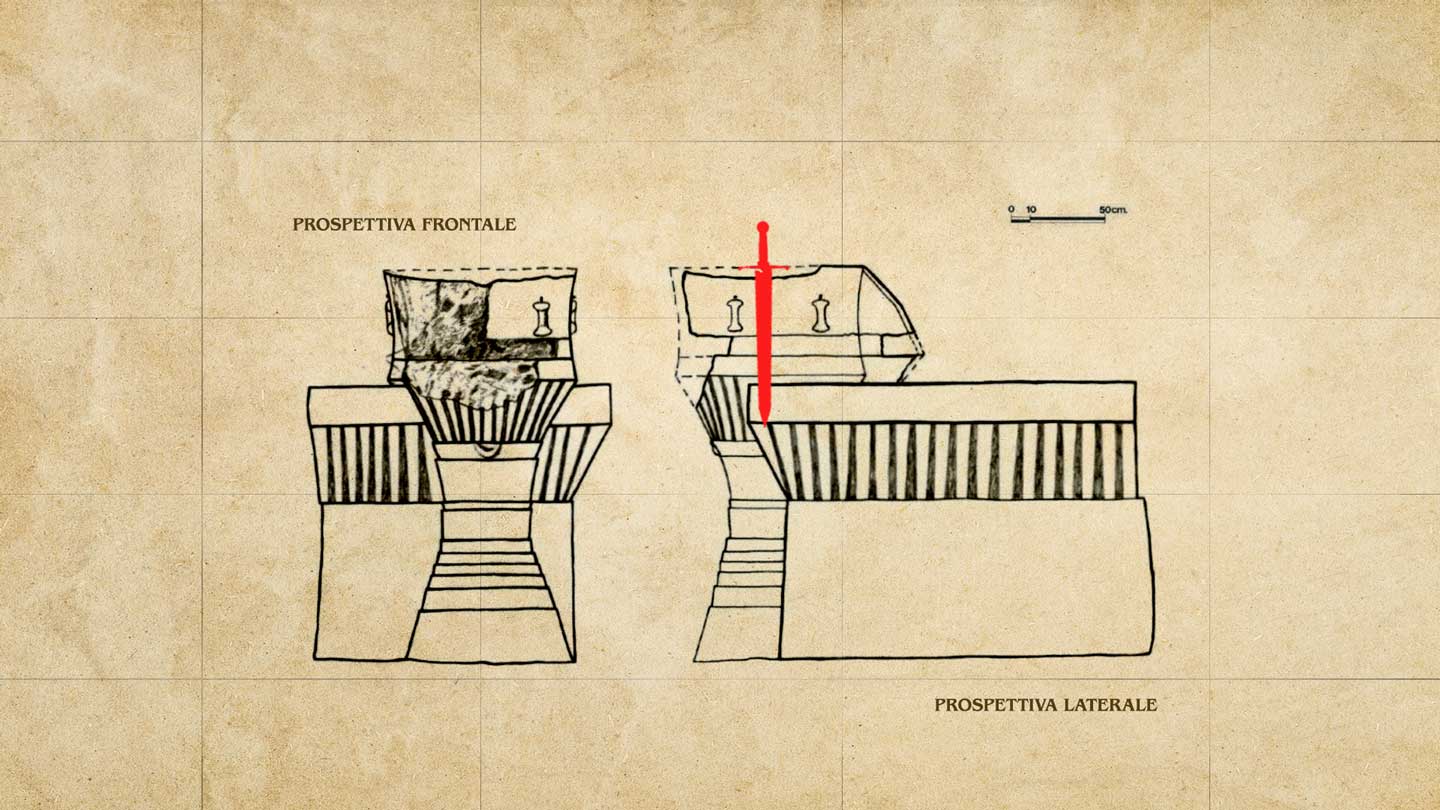

Un esempio emblematico è il nuraghe Su Mulinu di Villanovafranca, che conserva un altare votivo peculiare, utilizzato probabilmente per riti sacri legati al fuoco e all’acqua.

Simbologia e connessioni religiose

Un altro elemento di grande interesse emerso nel documentario riguarda la simbologia del toro e della luna, presenti nelle decorazioni sacre della civiltà nuragica. Questo simbolismo trova corrispondenze nel culto di Yahweh e delle divinità semitiche lunari, suggerendo ancora una volta un legame tra il mondo nuragico e il Vicino Oriente.

Biglino sottolinea come la Bibbia proibisca agli Israeliti di raffigurare divinità, mentre in Sardegna si trovano numerose rappresentazioni simboliche. Questo potrebbe suggerire un rapporto meno dogmatico con la divinità, o un’interpretazione differente della stessa figura di Yahweh.

Il primo episodio pone le basi per un’indagine che attraversa archeologia, filologia e religione. L’idea che la Sardegna possa essere stata un crocevia di contatti culturali con il Medio Oriente apre nuove prospettive di ricerca e rende ancora più affascinante la scoperta di questa civiltà.

Episodio 2: Il Culto Nuragico

L’Età del Ferro in Sardegna è un periodo di grandi trasformazioni, che investono tanto la struttura sociopolitica quanto la fisionomia del culto dei Sardi nuragici. Una delle espressioni più affascinanti di questa evoluzione religiosa è rappresentata dai templi “a megaron”, edifici sacri peculiari della civiltà nuragica che offrono una chiave di lettura unica sulla spiritualità e i rituali di questa antica popolazione

I Templi “a Megaron”: architettura e funzione

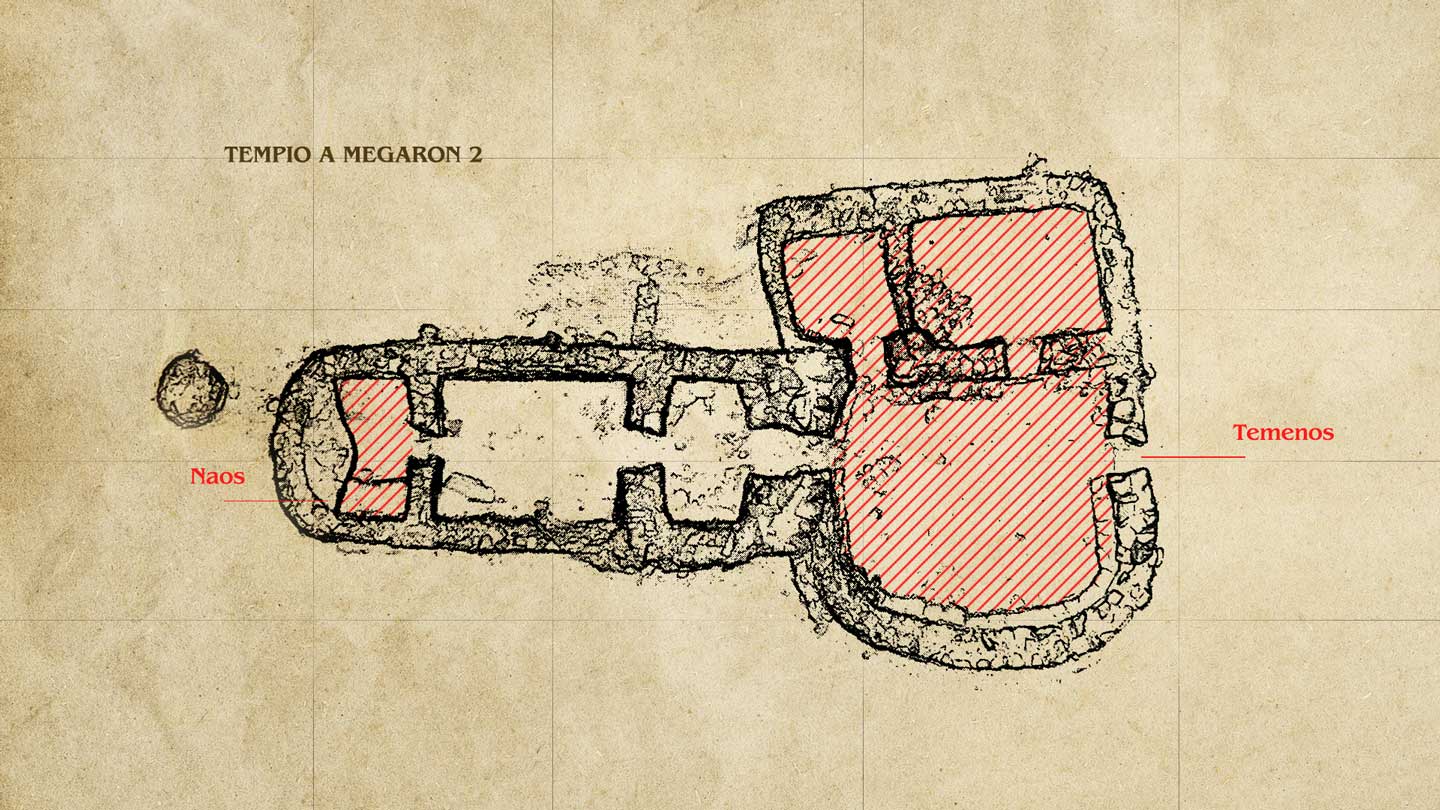

I templi “a megaron”, definiti così dall’archeologo Doro Levi negli anni Trenta del Novecento, si distinguono per la loro pianta rettangolare allungata e la suddivisione interna in più ambienti. Il più interno, il naos, era il cuore sacro del tempio, dove si trovava l’altare-focolare rituale, elemento centrale del culto.

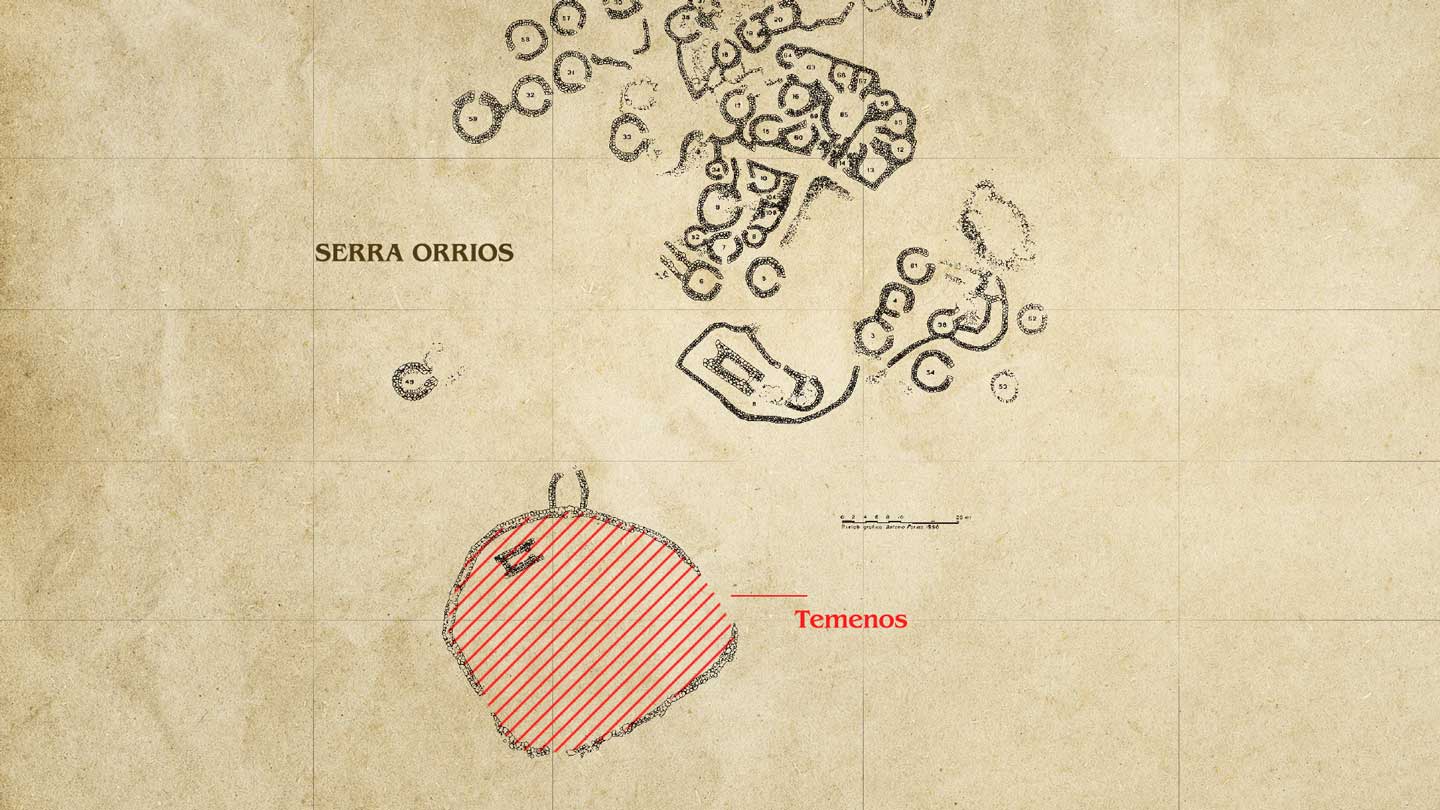

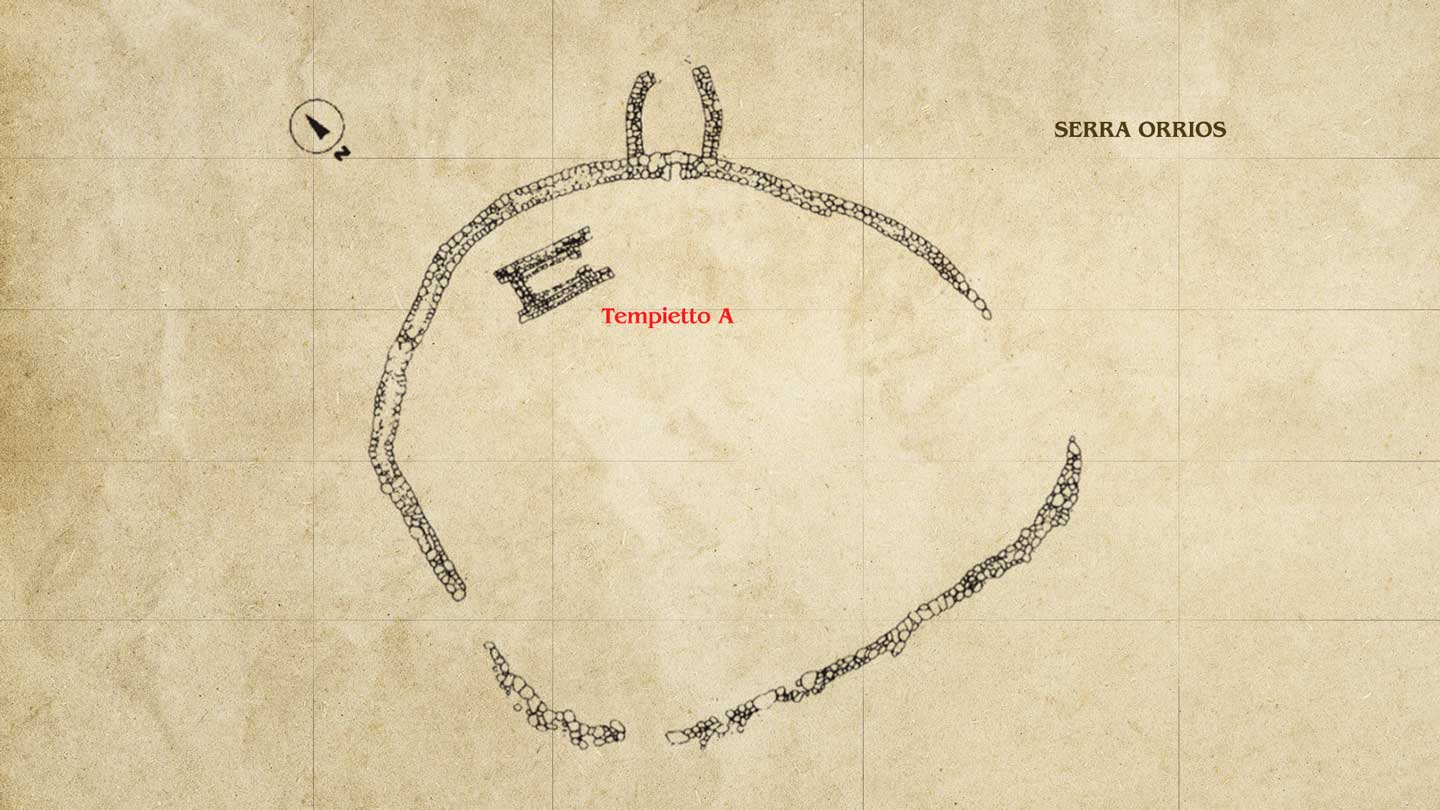

Questi edifici erano circondati da un temenos, un recinto sacro che delimitava l’area di culto e che serviva per raccogliere offerte votive, celebrare cerimonie e accogliere i pellegrini, che non potevano accedere all’interno del tempio. Un esempio straordinario di questa struttura si trova nel tempietto A di Serra Orríos, il cui vasto temenos (circa 1364 mq) sottolinea il ruolo di questi spazi non solo come centri religiosi, ma anche come luoghi di aggregazione sociale, mercati e sede di banchetti comunitari.

Rituali e offerte: un patrimonio di bronzetti e spade votive

Gli scavi archeologici hanno restituito un numero significativo di depositi votivi, composti principalmente da bronzetti raffiguranti animali, barche, guerrieri, oltre a spade votive e contenitori metallici e fittili. Questi oggetti non solo testimoniano la devozione della comunità, ma aiutano anche a datare l’uso dei santuari tra il Bronzo medio e la prima Età del Ferro.

Il megaron 2 di S’arcu ‘e is Forros, a Villagrande Strisaili, è un esempio emblematico di come i templi venissero modificati nel tempo. Questo edificio sacro fu realizzato su un precedente tempio a pianta circolare, unendo tradizione e innovazione architettonica. Il suo altare votivo, oggi conservato nel Museo Archeologico di Nuoro, si distingue per la sua bicromia raffinata (trachite e basalto) e per la decorazione con protomi di ariete, simbolo di potenza e sacralità.

I Pozzi Sacri e il Culto delle Acque: macchine astronomiche nuragiche?

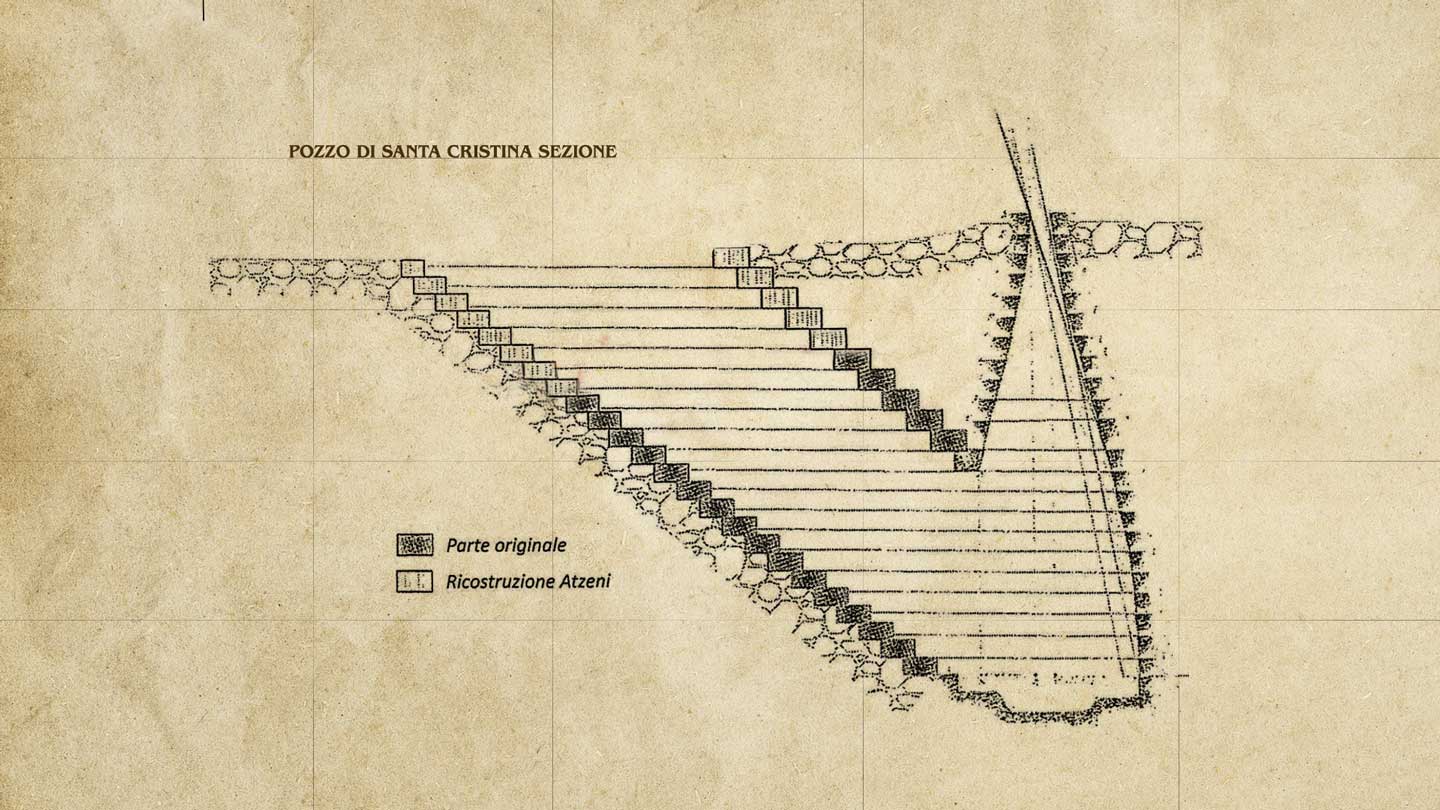

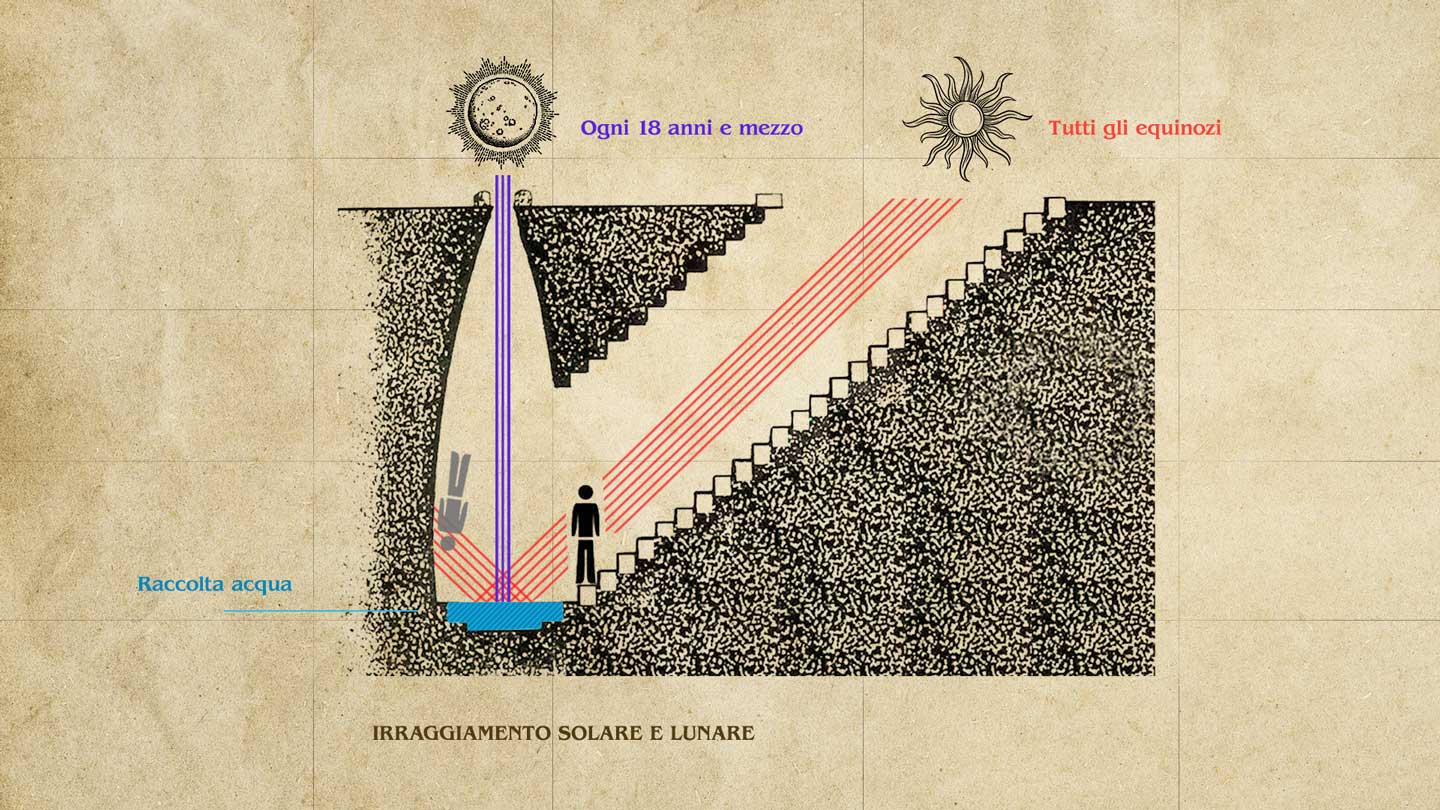

Spesso i templi a megaron sono stati associati al culto delle acque, un elemento sacro fondamentale nella Sardegna nuragica. I pozzi sacri, come quello di Santa Cristina a Paulilàtino, erano realizzati con aperture studiate per misurare fenomeni astronomici come i solstizi e il lunistizio maggiore. Questa precisione suggerisce che i Nuragici possedevano conoscenze avanzate nel campo dell’astronomia, un aspetto che pone interrogativi sulla loro cultura scientifica.

L’idea che pastori e agricoltori potessero costruire strutture così complesse ha spesso suscitato scetticismo, ma i dati archeologici mostrano come il culto nuragico fosse strettamente connesso alla conoscenza del cosmo. Un confronto interessante emerge con le alture sacre menzionate nella Bibbia, che ospitavano culti diversi da quello di Yahweh, e che suggeriscono una comune concezione dell’altura come luogo privilegiato per il contatto con il divino.

Simbolismo e connessioni con il Vicino Oriente

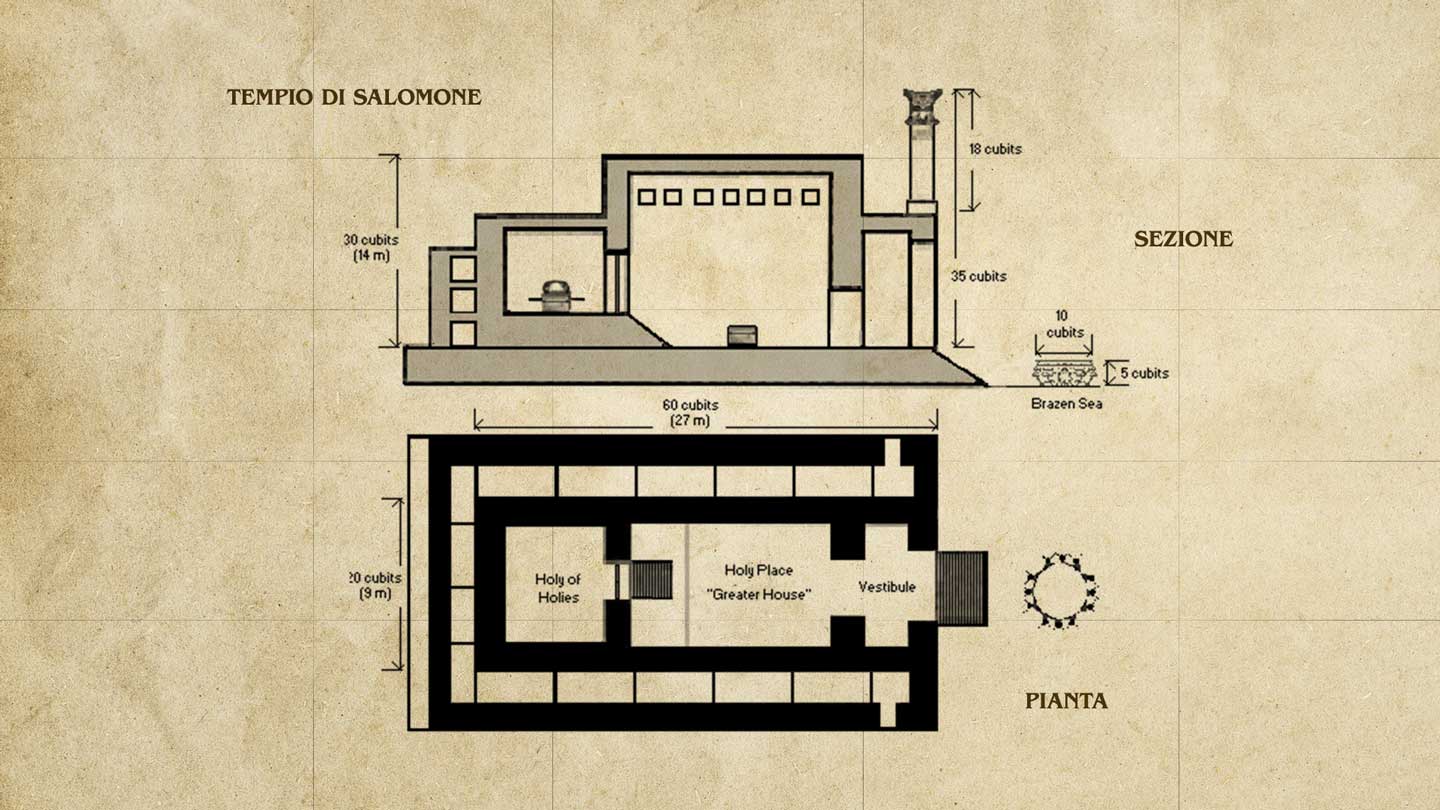

Uno degli aspetti più sorprendenti dei templi a megaron è la loro straordinaria somiglianza con l’architettura sacra siro-palestinese. Il tempio di Esterzili, noto come Domu de Orgìa, presenta una struttura tripartita molto simile al Tempio di Salomone descritto nella Bibbia. Anche la presenza di recinti sacri e magazzini per le offerte è un elemento comune ai due contesti.

Queste corrispondenze potrebbero indicare non solo scambi culturali tra la Sardegna e il Vicino Oriente, ma anche una radice comune nella concezione del sacro e del divino. Recenti scoperte epigrafiche in Sardegna suggeriscono addirittura la presenza del nome Yahweh, il dio d’Israele, inciso su reperti nuragici, rafforzando l’idea di un legame tra queste civiltà lontane.

I templi “a megaron”: finestre sulla spiritualità nuragica

I templi a megaron rappresentano una finestra straordinaria sulla spiritualità della civiltà nuragica. Questi edifici, con i loro altari votivi decorati, i depositi rituali e la loro peculiare posizione in altura, dimostrano una religiosità complessa e stratificata, legata al fuoco, alle acque e alle stelle.

Le connessioni con il mondo semitico e la presenza del nome Yahweh nella scrittura nuragica pongono interrogativi affascinanti su chi fossero veramente i Sardi nuragici e quali fossero i loro contatti con le grandi civiltà del Mediterraneo. Un mistero che, tra archeologia e epigrafia, continua a stimolare la ricerca e la curiosità degli studiosi.

Episodio 3: La scrittura dei Sardi Nuragici

L’idea che i Sardi nuragici conoscessero e utilizzassero un sistema di scrittura è stata per lungo tempo negata dagli studiosi della dottrina tradizionale. Tuttavia, le scoperte degli ultimi decenni hanno messo in discussione questa convinzione, portando alla luce centinaia di iscrizioni nuragiche che suggeriscono un panorama ben più complesso e articolato di quanto si pensasse.

Il Corpus delle iscrizioni nuragiche

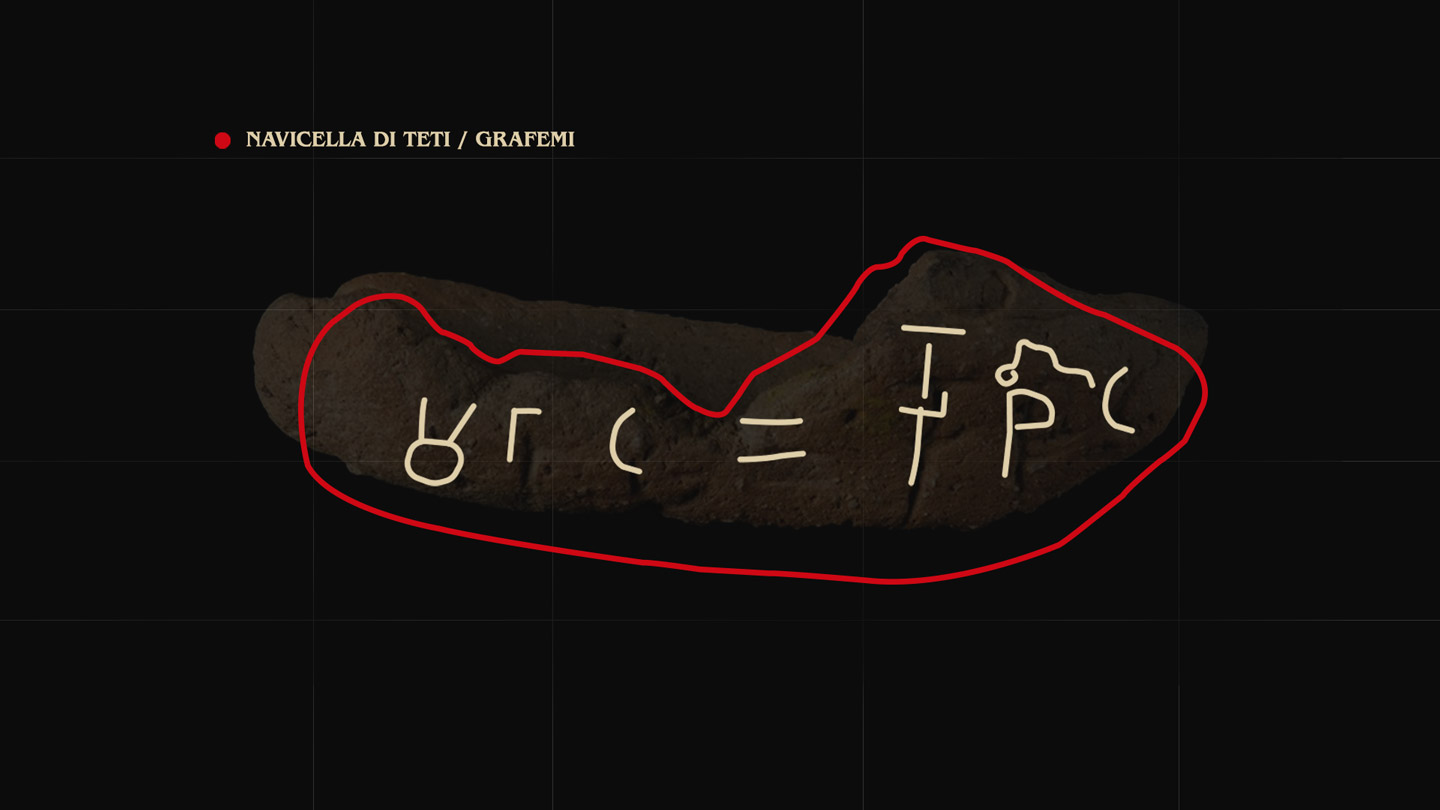

Uno dei contributi più significativi è stato quello di Luigi Sanna, che nel 2004 ha pubblicato “Sardoa Grammata”, un saggio monumentale frutto di dieci anni di studi su documenti scritti nuragici. Si tratta di iscrizioni su argilla, pietra e metallo, che da poche decine sono arrivate a oltre 300 reperti noti. La scoperta più eclatante in questo contesto è rappresentata dalla navicella fittile di Teti, un oggetto in argilla datato al IX secolo a.C., che presenta dodici segni incisi prima della cottura.

Questi segni risultano chiaramente riconducibili ai principali sistemi alfabetici semitici arcaici, in particolare al protocananaico e al protosinaitico. La presenza di tali grafemi suggerisce non solo una pratica scrittoria, ma anche una cultura alfabetizzata con un proprio sistema codificato.

Decifrazione e significato delle iscrizioni

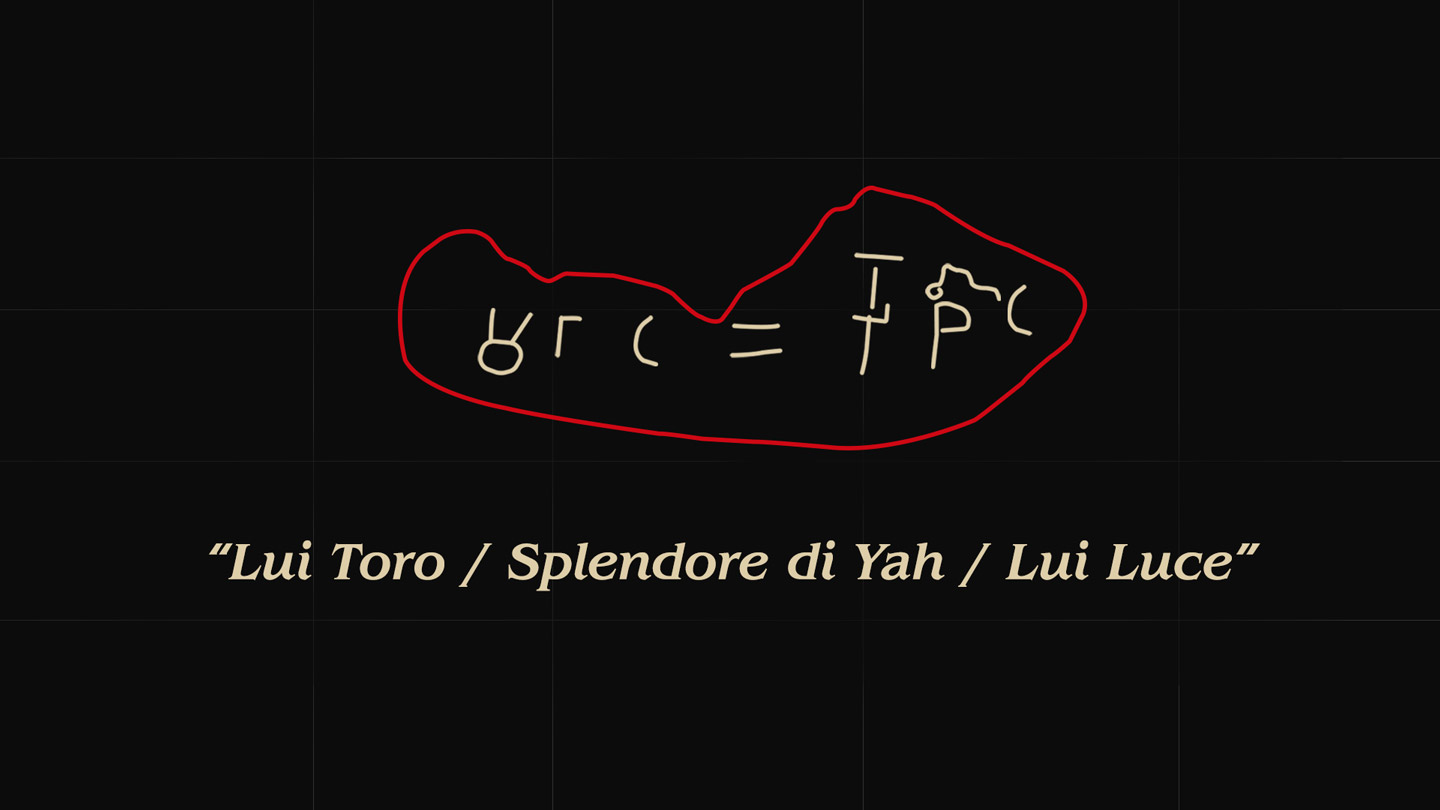

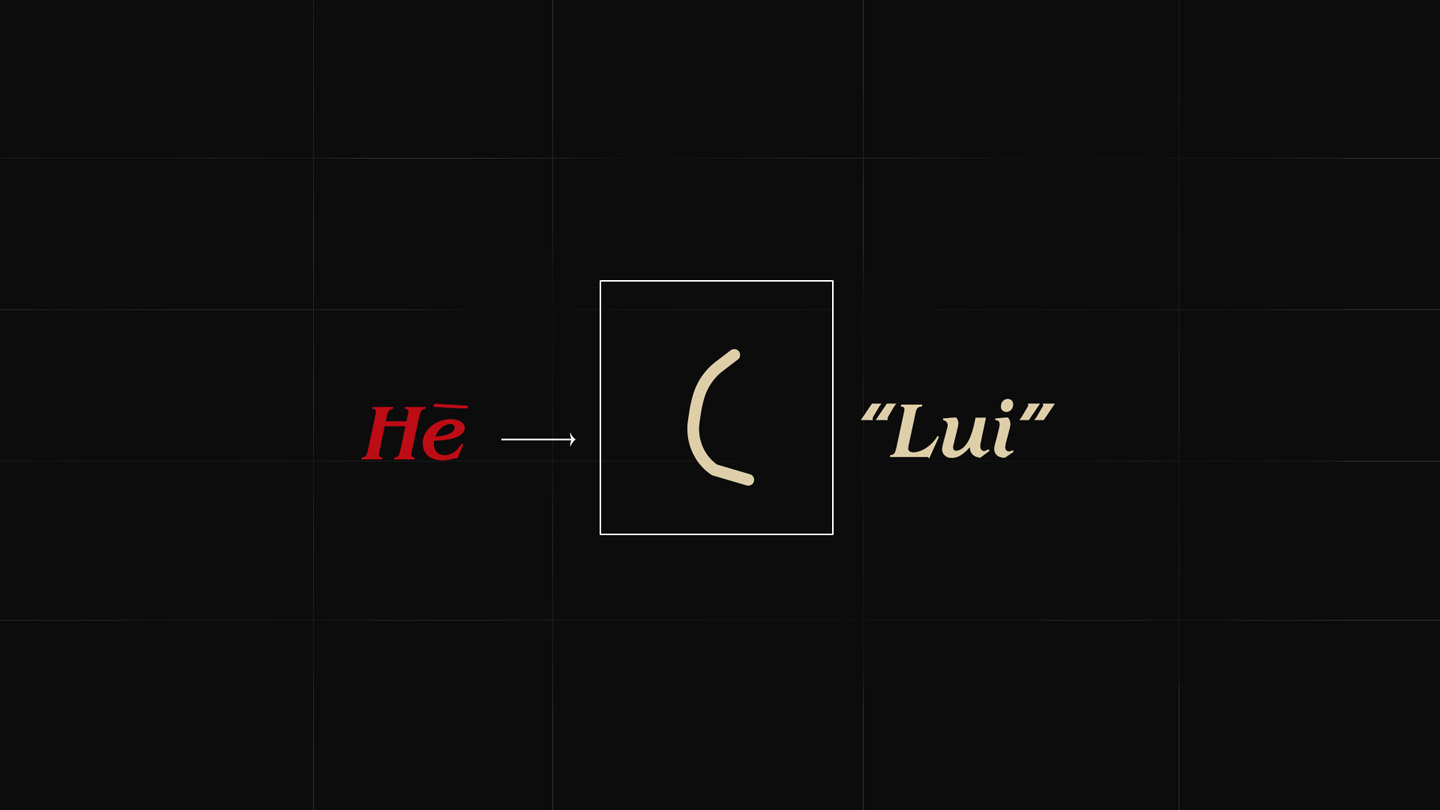

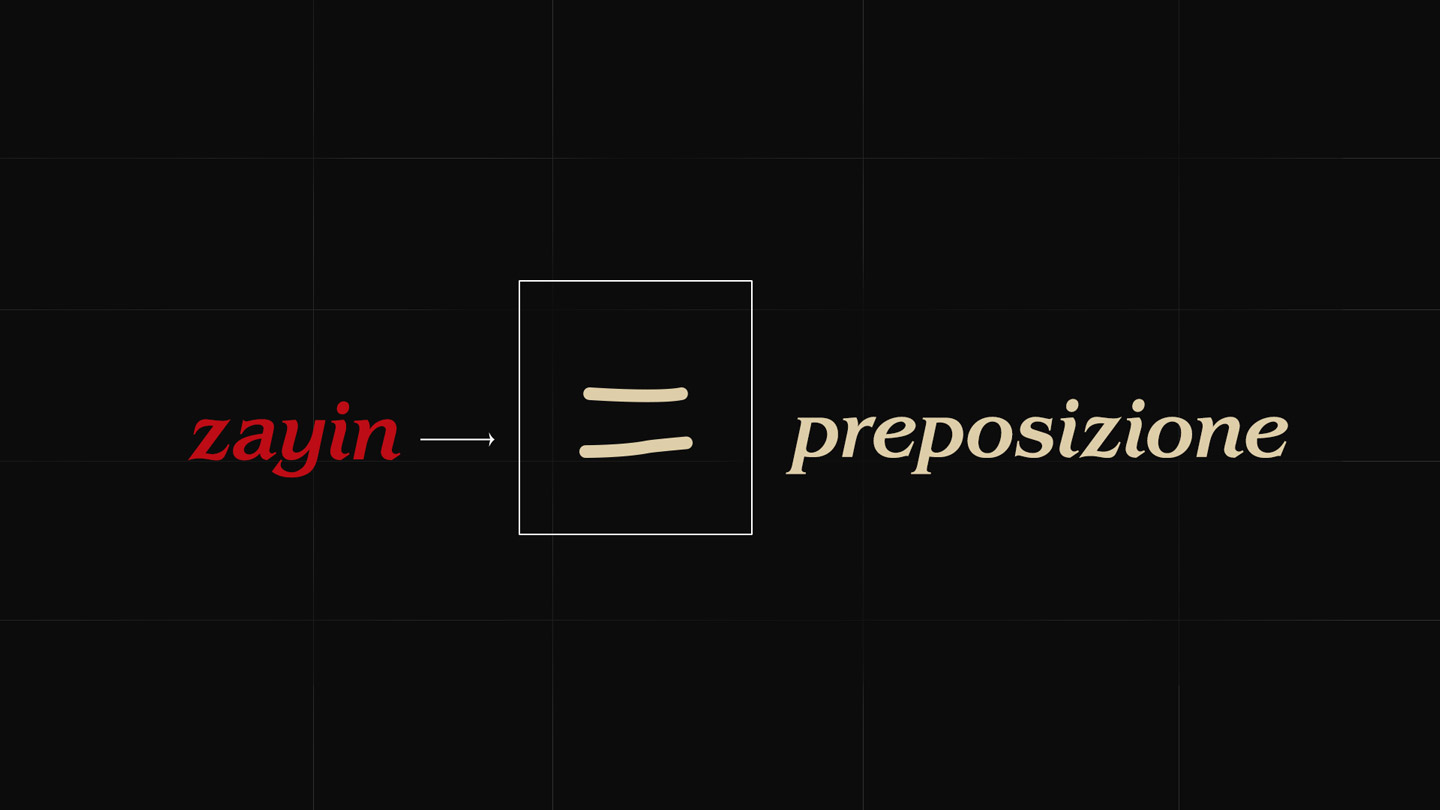

L’analisi linguistica delle iscrizioni ha portato alla luce una combinazione di elementi semitici e indoeuropei, testimoniando un’influenza linguistica mista. Un esempio emblematico è l’iscrizione sulla navicella di Teti che recita:

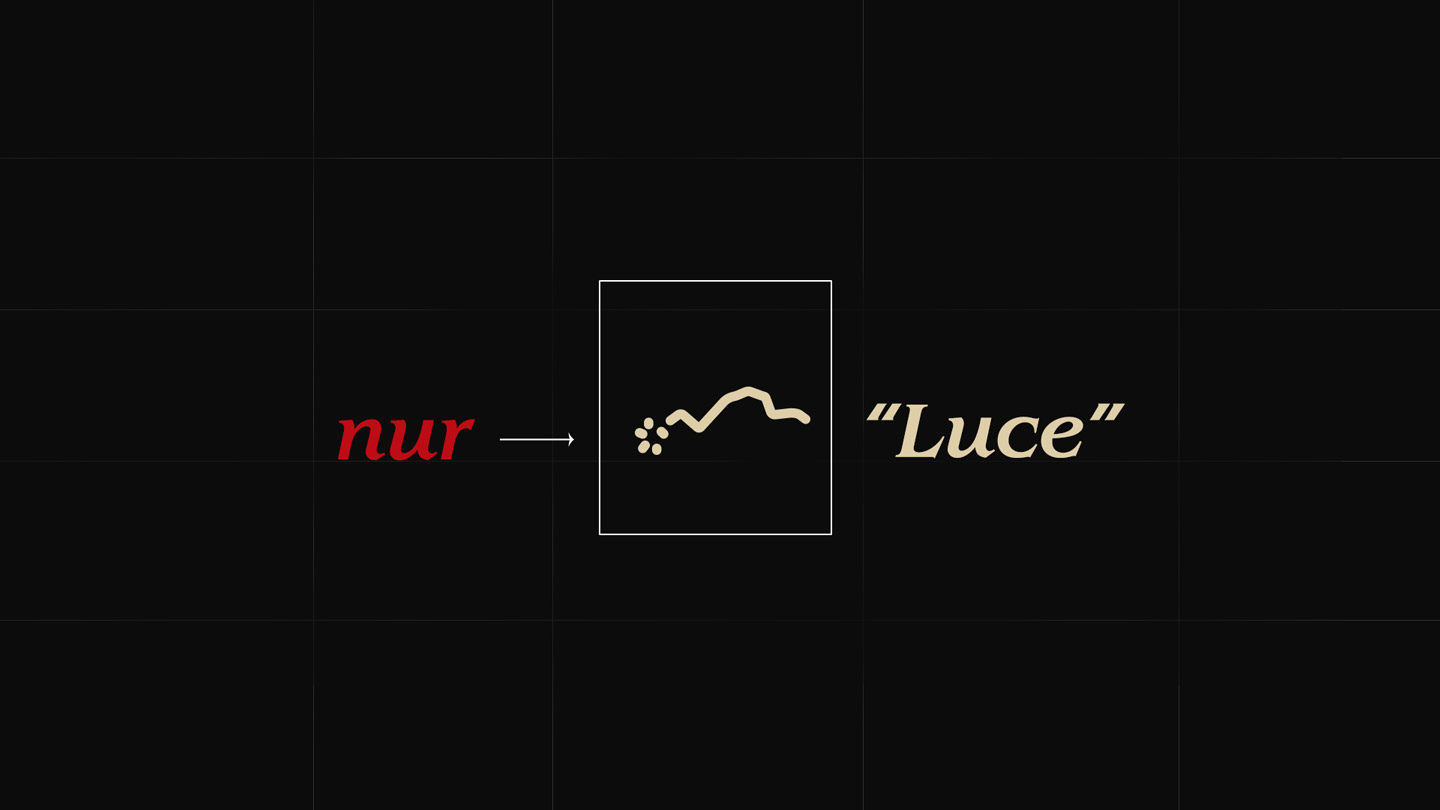

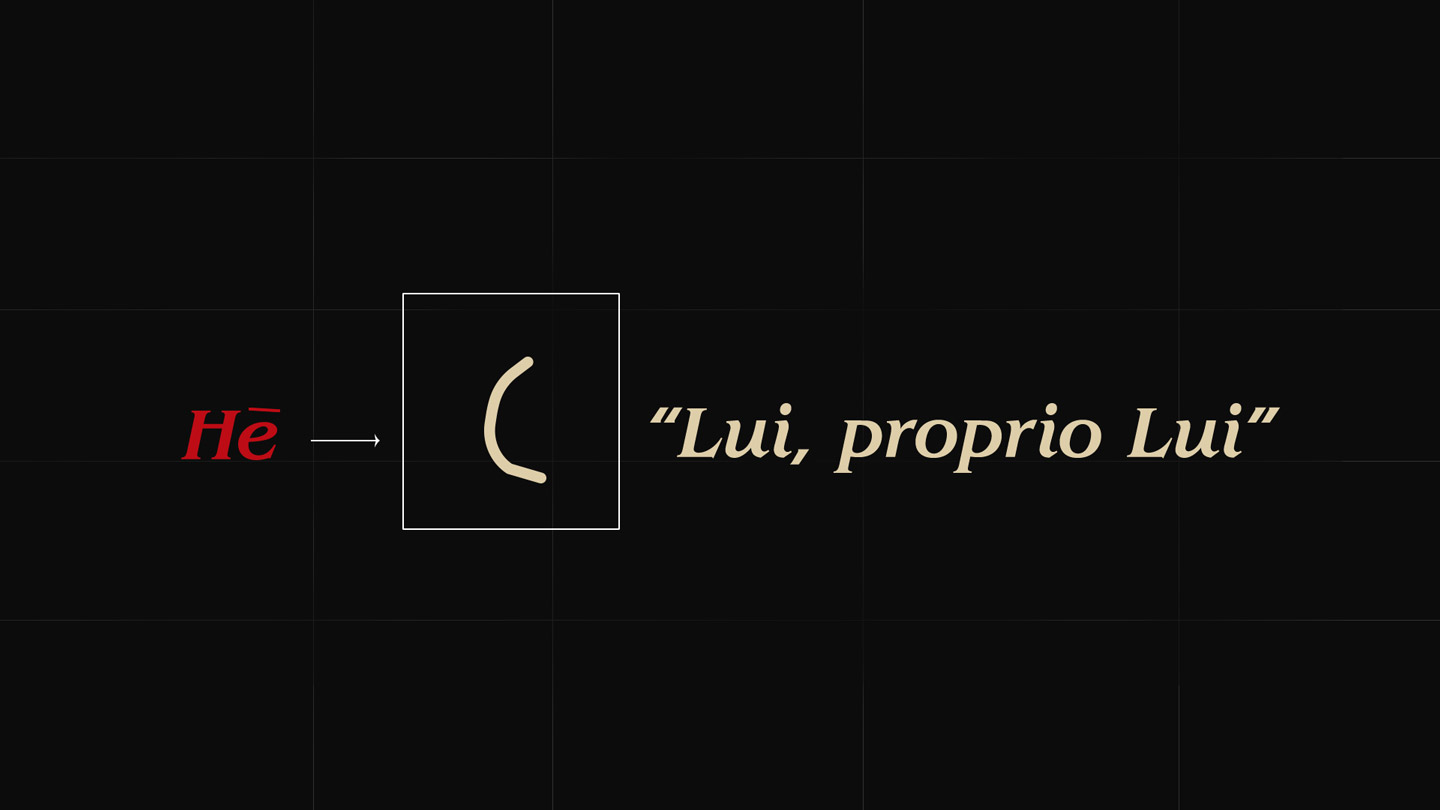

“Ag He dhe Yah Nur He“, traducibile come “Lui, Toro di Yahweh, proprio Lui, Luce“.

Il termine Ag, che in sardo arcaico potrebbe significare “toro”, rimanda a una radice indoeuropea (*ak-) che esprime il concetto di “acuminato, appuntito”. La parola Nur, di origine semitica, significa “luce“, mentre Yah corrisponde a una delle forme abbreviate del nome Yahweh, noto dalla tradizione biblica.

Questa combinazione di elementi suggerisce che i Sardi nuragici non solo conoscevano la scrittura, ma possedevano un sistema linguistico ibrido, unendo tradizioni indigene e influenze esterne.

La Scrittura Nuragica: un codice sacro?

Le iscrizioni nuragiche appaiono strettamente legate a un uso cultuale e religioso. Si tratta, in sostanza, di una scrittura geroglifica e crittografica, prodotta da un’élite di scribi-sacerdoti con l’obiettivo non di diffondere, ma di nascondere la conoscenza. Questo approccio richiama il sistema dei geroglifici egizi, utilizzati dai sacerdoti per mantenere segreti i significati profondi delle scritture sacre.

Un’ulteriore conferma della connessione con le tradizioni mediorientali giunge da Eusebio di Cesarea, che nella sua Praeparatio Evangelica cita Filone Alessandrino e il sacerdote fenicio Sanchuniathon, il quale affermava che i testi sacri antichi erano deliberatamente criptici per impedire al popolo di comprenderli completamente.

Ritrovamenti recenti e connessioni con il Vicino Oriente

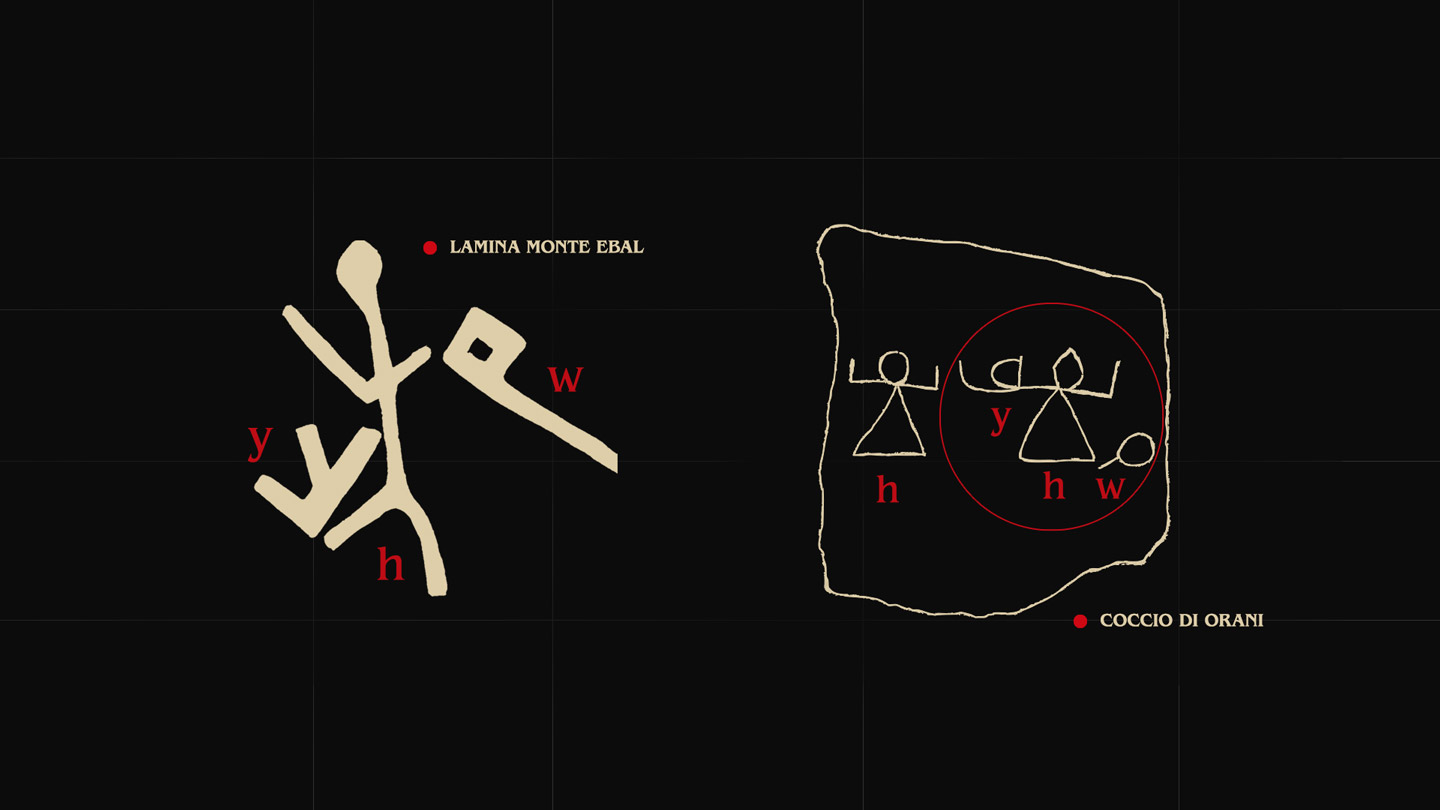

Una delle scoperte più sensazionali in questo ambito è la cosiddetta “placca delle maledizioni” rinvenuta nel 2022 sul Monte Ebal, in Israele. Si tratta di una lamina in piombo del XIII secolo a.C. che contiene un’iscrizione con il nome Yahu/Yhwh, scritto con una combinazione di grafemi protocananaici molto simili a quelli trovati nelle epigrafi nuragiche.

In particolare, un coccio d’anfora trovato nell’agro di Orani riporta la stessa formula “Yahu”, rafforzando la connessione tra la Sardegna nuragica e il culto di Yahweh nell’area siro-palestinese.

Scrittura e mistero

Le iscrizioni nuragiche rappresentano una delle più affascinanti scoperte nel campo della ricerca sulla Sardegna antica. Esse dimostrano non solo che i Sardi nuragici scrivevano, ma che utilizzavano un sistema ibrido tra tradizione locale e influenze semitiche.

Il legame con il culto di Yahweh e con il Vicino Oriente apre nuovi scenari sulla storia dei Nuragici, evidenziando il loro ruolo non come civiltà isolata, ma come protagonisti attivi delle rotte culturali e commerciali del Mediterraneo. Un campo di studio che merita di essere esplorato ulteriormente, per riscrivere la storia della Sardegna e del suo rapporto con le civiltà circostanti.

Episodio 4: Le Dimore dei Giganti

Nel cuore della Sardegna si erge una delle più straordinarie espressioni della civiltà nuragica: le tombe dei giganti. Questi monumenti megalitici, tanto imponenti quanto misteriosi, rappresentano un tassello fondamentale per comprendere il culto dei morti e la concezione dell’aldilà di questa antica popolazione.

Struttura e simbologia delle Tombe dei Giganti

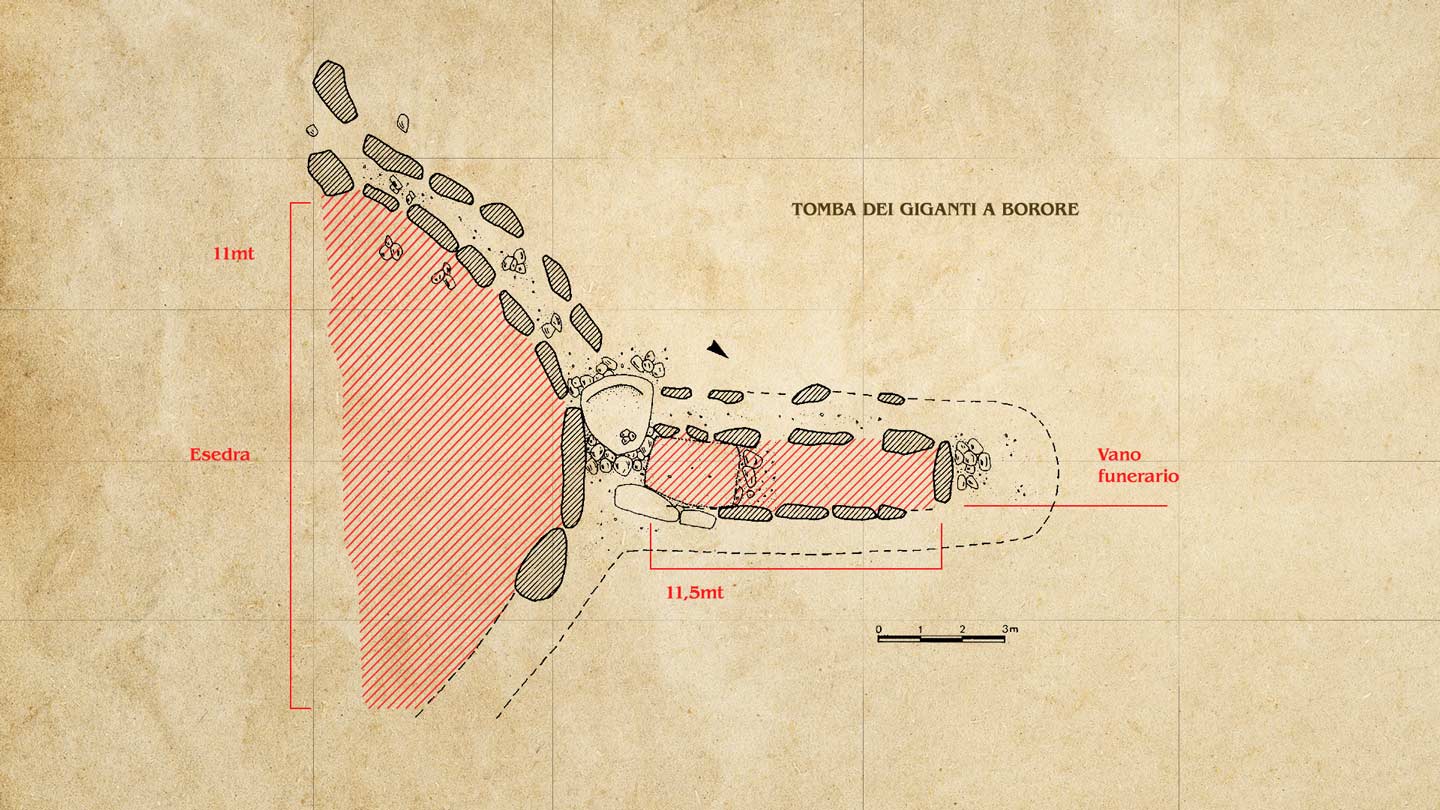

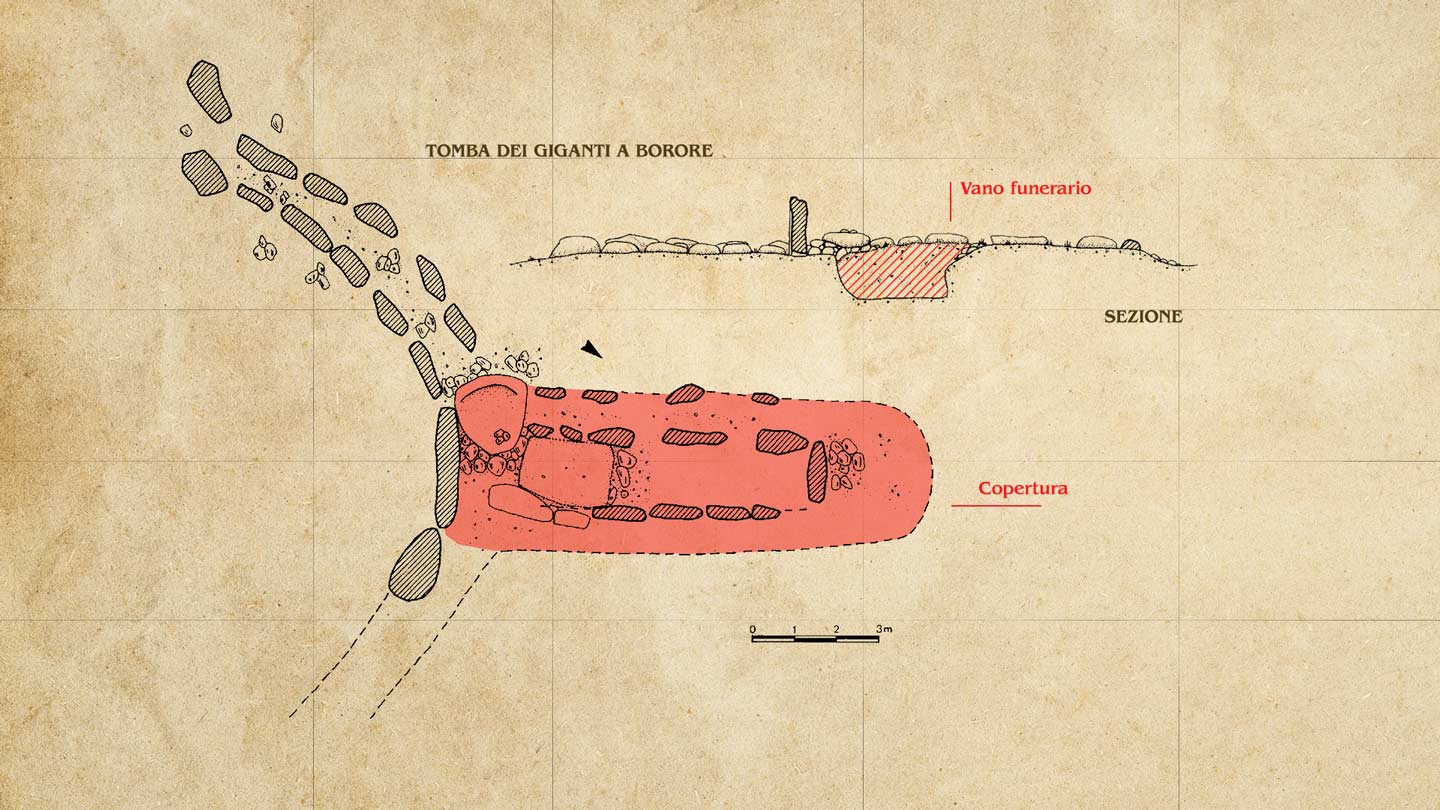

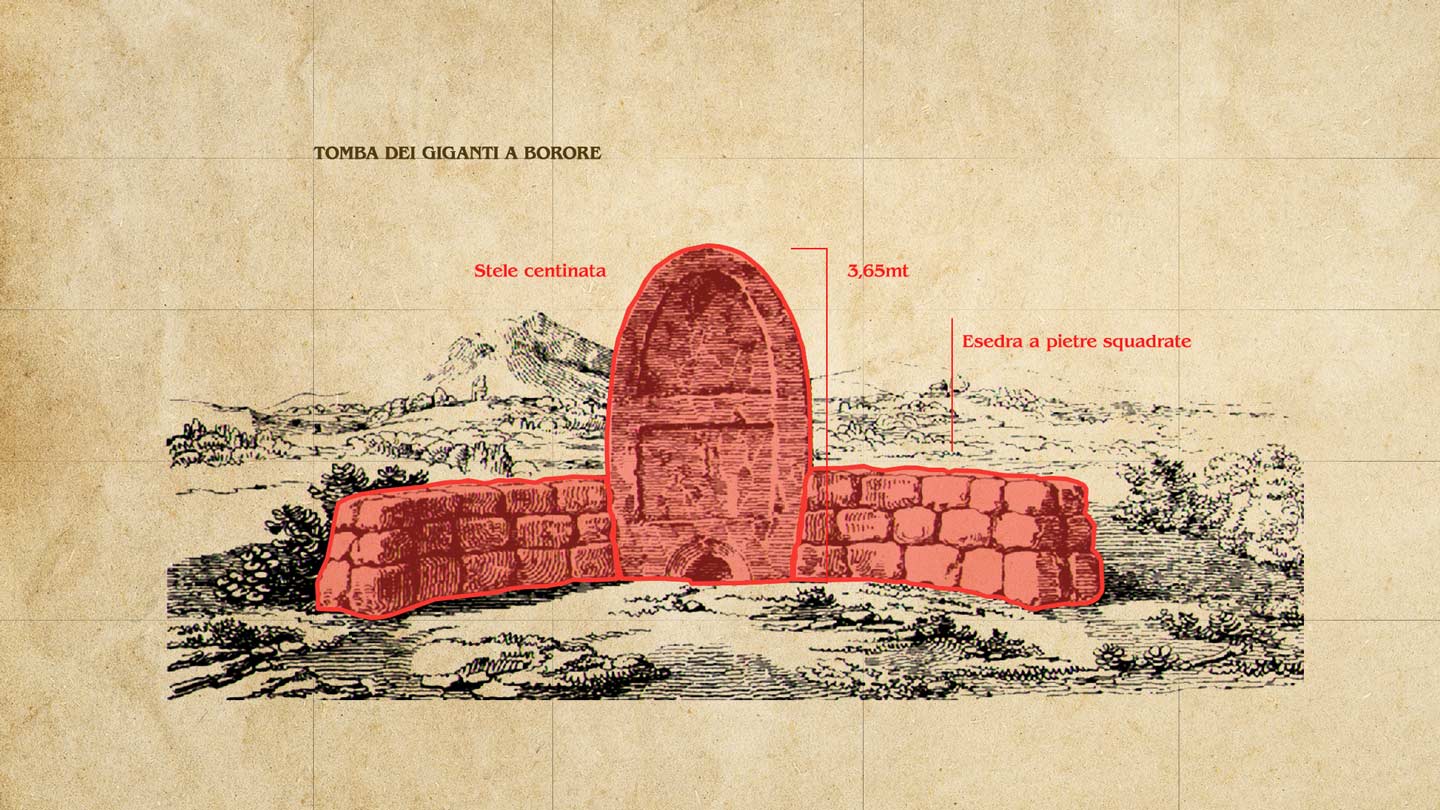

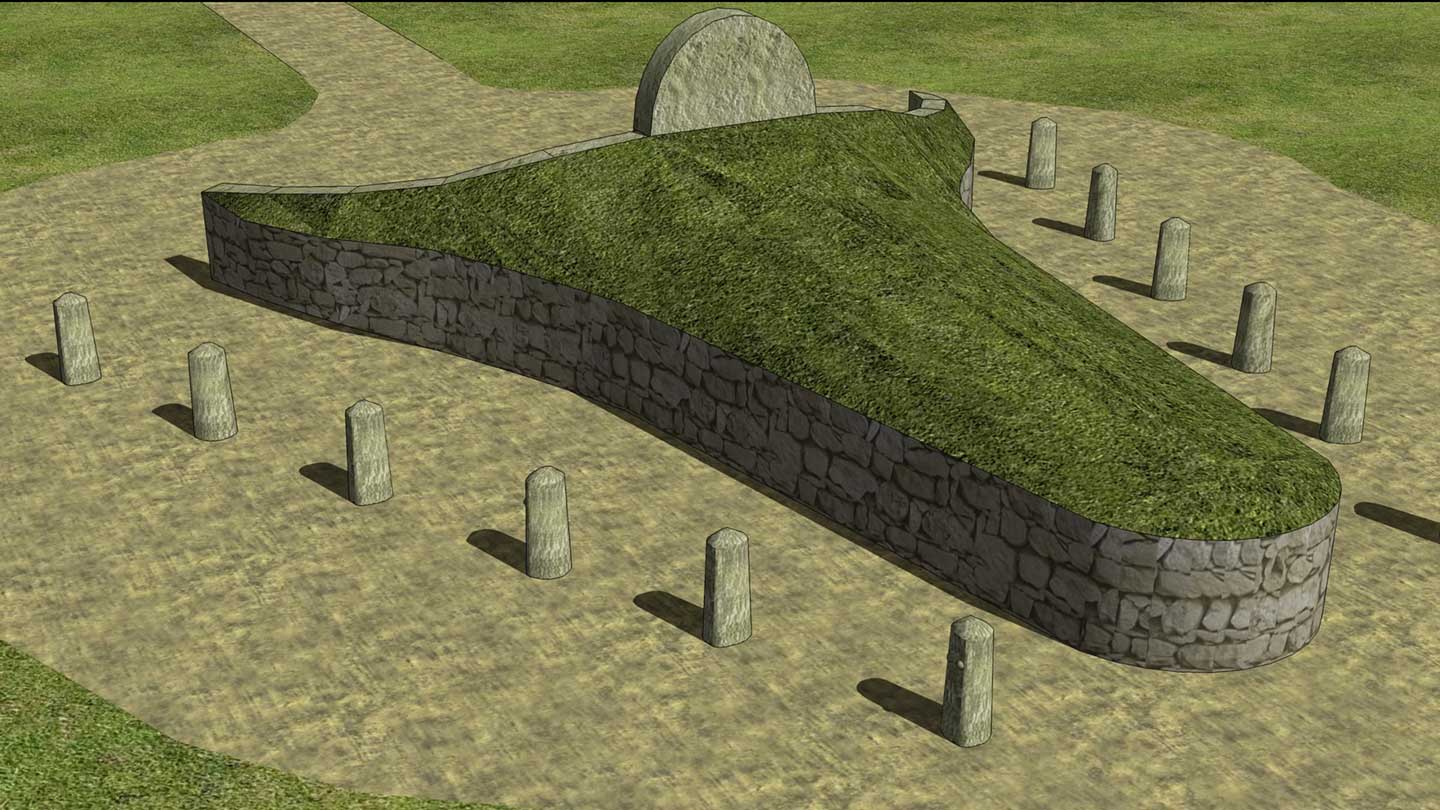

Le tombe dei giganti sono caratterizzate da un vano funerario allungato, chiuso da grandi lastre di pietra, e da una facciata monumentale che si apre in un’ampia esedra, uno spazio cerimoniale destinato ai rituali comunitari. Il prospetto frontale presenta spesso una stele centinata, elemento distintivo di queste sepolture.

Curiosamente, la pianta delle tombe ricorda la forma di una protome taurina, richiamando il simbolismo del toro, che nella cultura nuragica assumeva un valore sacro e poteva rappresentare la potenza divina e la rinascita.

Il culto dei defunti e il rito dell’incubazione

A differenza delle precedenti domus de janas (sepolture ipogeiche del Neolitico), le tombe dei giganti spostano il culto dalla dimensione privata a quella collettiva. L’esedra fungeva da luogo di riunione per la comunità, testimoniando un cambiamento radicale nel modo in cui i nuragici concepivano la morte e il rapporto con gli antenati.

Fonti classiche, come Aristotele e Filopono, riportano l’usanza dei Sardi di dormire presso le tombe per curare incubi e malattie mentali. Questo rito, noto come incubazione, era diffuso anche in altre civiltà antiche e suggerisce una concezione della morte non solo come fine, ma come passaggio a un livello superiore di esistenza.

La Falsa Porta: un passaggio tra due mondi?

Uno degli elementi più enigmatici delle tombe dei giganti è la cosiddetta falsa porta, una piccola apertura situata al centro della stele centinata. Questo elemento, che non fungeva da vero ingresso, ha acceso il dibattito tra gli studiosi sul suo significato.

Alcuni interpretano la falsa porta come un simbolo del passaggio tra il mondo dei vivi e quello dei morti, un concetto diffuso in molte culture antiche, inclusa quella egizia. Il Salmo 24 della Bibbia, ad esempio, menziona porte eterne attraversate da Yahweh, un richiamo che sembra riecheggiare l’idea di un varco e un passaggio sacro verso un altro mondo.

Giganti e mitologia: connessioni bibliche e greche

Il termine tombe dei giganti deriva dalla tradizione popolare, che attribuiva questi enormi sepolcri a creature leggendarie. La Bibbia stessa parla dei giganti, descrivendoli come gli eroi dell’antichità, figli degli Elohim e delle figlie degli uomini. Un concetto simile si trova nella mitologia greca, dove eroi semidivini come Eracle e Iolao svolgono un ruolo centrale nella colonizzazione della Sardegna.

Le fonti greche, da Pausania a Diodoro Siculo, collegano alla Sardegna figure eroiche come Aristeo, Norace e Iolao, descrivendoli come civilizzatori e fondatori di città. Alcuni studiosi ipotizzano che i Giganti di Mont’e Prama, le maestose statue nuragiche dell’età del Ferro, rappresentino proprio questi eroi mitici, utilizzati dalle nuove élite per consolidare il loro potere.

Oltre la morte: il viaggio spirituale dei Nuragici

Le tombe dei giganti non sono solo monumenti funerari, ma testimonianze di un culto ancestrale che fonde mito, religione e società. La presenza della falsa porta, il rito dell’incubazione e le connessioni con il simbolismo taurino suggeriscono una visione del mondo complessa e strutturata, in cui la morte non è un punto d’arrivo, ma un passaggio verso un’altra dimensione.

Le affinità con le tradizioni bibliche e greche sollevano domande intriganti: la civiltà nuragica era davvero isolata o era parte di un intreccio culturale e spirituale mediterraneo? Un enigma che, tra mito e archeologia, continua ad affascinare e a spingere la ricerca verso nuove scoperte.

Conclusione

Il Viaggio nel Mondo dei Nuraghi dei nostri autori si conclude lasciando aperte molte domande e spunti di riflessione. Attraverso questi quattro episodi, il documentario ha offerto un’immersione nella civiltà nuragica, rivelando connessioni culturali e religiose che la legano alle grandi civiltà del Mediterraneo antico. Dalla scrittura e dall’architettura fino ai culti e alle sepolture monumentali, emerge l’immagine di un popolo sofisticato, interconnesso con il Vicino Oriente e dotato di una conoscenza avanzata della simbologia, dell’astronomia e delle pratiche rituali.

Mauro Biglino e Gian Matteo Corrias ci hanno guidato in questo viaggio, proponendo una visione della Sardegna nuragica lontana dall’idea di un’isola isolata e primitiva. Al contrario, i Nuragici appaiono come attori protagonisti del panorama mediterraneo, capaci di influenzare e assorbire culture diverse. Le scoperte epigrafiche e archeologiche suggeriscono che la Sardegna potrebbe aver avuto un ruolo ben più centrale di quanto finora ipotizzato, con contatti con le civiltà semitiche e forse persino una comune matrice religiosa.

Il documentario ci invita a continuare a esplorare, a mettere in discussione ciò che crediamo di sapere e ad aprirci a nuove possibilità. Il passato della Sardegna è ancora tutto da riscrivere, e la ricerca continua.